仮想通貨(暗号資産)への投資が一般的になるにつれ、詐欺の手口も驚くほど巧妙化しています。2025年に入ってからも、SNSやマッチングアプリを通じた投資詐欺の被害は後を絶ちません。警察庁の最新データによれば、2024年1月から9月までのSNS型投資詐欺の被害額は703億円を超え、前年同期比で4.7倍という衝撃的な増加を記録しています。

この記事では、仮想通貨詐欺の最新手口から被害に遭わないための具体的な対策、万が一被害に遭ってしまった場合の対処法まで、あなたの大切な資産を守るために知っておくべきすべての情報を網羅的に解説します。

深刻化する仮想通貨詐欺の実態

2024年から2025年にかけての被害状況

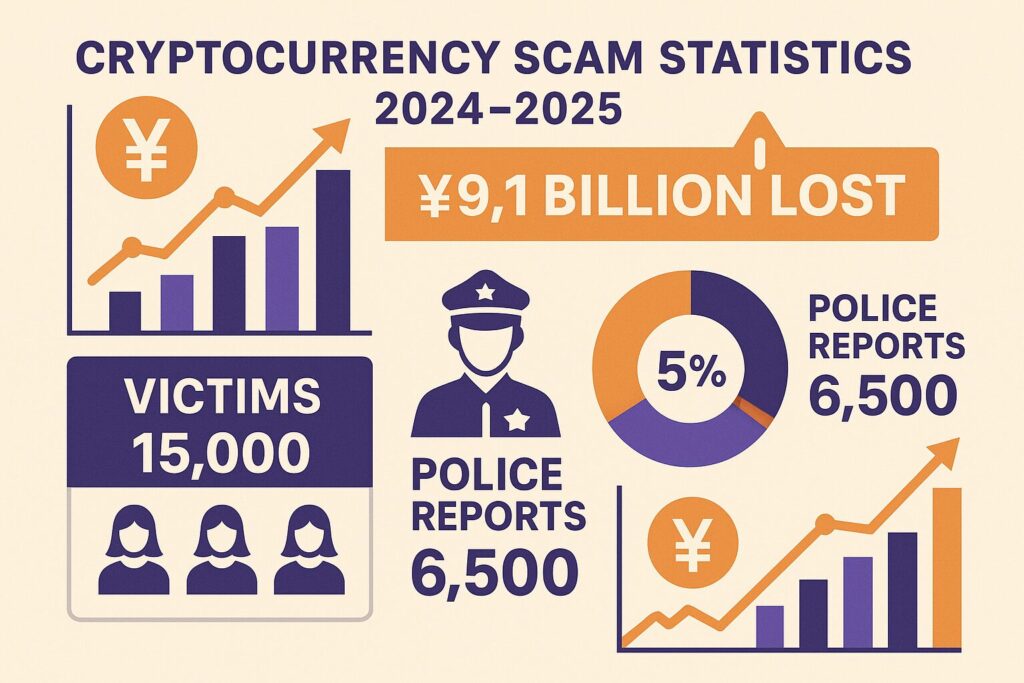

仮想通貨詐欺による被害は、年々深刻さを増しています。ブロックチェーン分析企業Chainalysisの報告によると、2025年上半期に盗まれた暗号資産の総額は24億7000万ドル(約3,600億円)を超え、2024年全体の被害額を上回りました。特に注目すべきは、2025年6月末までの盗難額が、過去最悪だった2022年の水準に迫る勢いで増加している点です。

国内に目を向けると、状況はさらに深刻です。警察庁の発表によれば、SNS型投資詐欺の被害件数は5,092件に達し、1件あたりの平均被害額は約1,381万円という高額になっています。被害者の67.4%が50代から70代の中高年層で、老後資金を狙われるケースが目立ちます。

ロマンス詐欺の急増が示す新たな脅威

特に警戒すべきなのが、恋愛感情を悪用した「ロマンス詐欺」です。2024年1月から9月の被害額は271億円と、前年同期比で約2.4倍に急増しました。この手口は「豚の屠殺詐欺(Pig Butchering)」とも呼ばれ、詐欺師が被害者を長期間かけて「太らせて」から最大限の利益を搾り取る手法です。

マッチングアプリやSNSで知り合った相手が、数週間から数ヶ月かけて信頼関係を築き、最終的に「一緒に投資しよう」と持ちかけます。初めは少額の投資で利益が出たように見せかけ、被害者が大金を投じたところで連絡を絶つという悪質な手口です。

世界規模で拡大する暗号資産犯罪

日本だけでなく、世界中で仮想通貨詐欺が猛威を振るっています。2024年の暗号資産詐欺による収益は少なくとも99億ドル(約1.5兆円)に達し、さらに多くのデータが収集されれば、この数字は過去最高の124億ドル(約1.8兆円)に達する可能性があるとされています。

特に北朝鮮のハッカー集団による大規模な攻撃が目立ち、2025年上半期だけで17億8000万ドル相当の暗号資産が盗まれました。また、生成型AI(Generative AI)の悪用により、フィッシングメールや偽サイトの精度が飛躍的に向上し、従来よりも見破ることが困難になっています。

知っておくべき仮想通貨詐欺の代表的な手口

SNS・マッチングアプリを悪用した投資詐欺

現在最も被害が多いのが、SNSやマッチングアプリを起点とした詐欺です。詐欺師は魅力的なプロフィール写真と経歴を用意し、投資で成功した実業家や海外在住の資産家を装います。

典型的な流れは以下の通りです。まず、マッチングアプリやInstagram、Twitterなどで接触し、日常的なやり取りを通じて親密な関係を築きます。数週間から数ヶ月後、「叔父が開発した自動売買システムがある」「特別な情報源から得た確実な投資先がある」などと、もっともらしい投資話を持ちかけます。

被害者が興味を示すと、詐欺師が用意した偽の取引所サイトへ誘導します。このサイトは本物そっくりに作られており、最初は少額の投資で利益が出たように見せかけ、実際に出金もできるため、被害者は完全に信用してしまいます。

その後、「今が絶好のチャンス」「大きく投資すればもっと稼げる」と煽り、被害者が数百万円から数千万円を投資したところで、突然サイトが閉鎖され、相手とも連絡が取れなくなります。さらに悪質なケースでは、「出金するには手数料が必要」「税金を先に支払う必要がある」などと追加の支払いを要求し、被害額を膨らませます。

偽サイト・フィッシング詐欺

正規の取引所やウォレットサービスを装った偽サイトも、依然として大きな脅威です。詐欺師は、本物と見分けがつかないほど精巧な偽サイトを作成し、検索エンジンの広告枠に表示させたり、フィッシングメールで誘導したりします。

URLは一見すると正規のものに見えますが、よく見るとスペルが微妙に違っていたり(例:bitflyerではなくbitflyer)、ドメインが異なっていたり(.comではなく.net)します。しかし、SSL証明書を取得している偽サイトも増えており、鍵マークが表示されているからといって安全とは限りません。

偽サイトでログイン情報や秘密鍵、リカバリーフレーズを入力してしまうと、即座にアカウントが乗っ取られ、保有している暗号資産がすべて盗まれてしまいます。ブロックチェーン上の取引は取り消せないため、一度送金されてしまうと取り戻すことはほぼ不可能です。

偽アプリによる被害

スマートフォンアプリを通じた詐欺も増加しています。App StoreやGoogle Playストアに、正規の取引所アプリに見せかけた偽アプリが紛れ込んでいるケースがあります。

詐欺師は、偽の高評価レビューを大量に投稿し、アプリの信頼性を演出します。ダウンロード数も操作されている場合があり、「多くの人が使っているから安全」という思い込みは危険です。

偽アプリをインストールしてログイン情報を入力すると、アカウントが乗っ取られるだけでなく、スマートフォン自体がマルウェアに感染する恐れもあります。マルウェアは、端末内の個人情報や他のアプリのログイン情報まで盗み出す可能性があります。

ポンジ・スキーム(高配当保証型詐欺)

「月利10%保証」「元本保証で年利50%」といった、現実的にあり得ない高利回りを謳う投資話は、ほぼ間違いなくポンジ・スキームです。

ポンジ・スキームとは、実際には資金を運用せず、新規投資家から集めた資金を既存投資家への配当に回す自転車操業的な詐欺です。初期の投資家には約束通り配当が支払われるため、「本当に儲かる」と信じた被害者が友人や家族を勧誘し、被害が拡大します。

しかし、新規投資家が集まらなくなると、システムは必ず破綻します。主犯は資金を持ち逃げし、後から参加した大多数の投資家は投資金を全額失います。仮想通貨の世界では、「ステーキング」や「イールドファーミング」といった専門用語を使って正当性を装うケースが多く、注意が必要です。

ICO・プレセール詐欺

新しい仮想通貨プロジェクトの資金調達手段であるICO(Initial Coin Offering)やプレセールを装った詐欺も後を絶ちません。

詐欺師は、実態のないプロジェクトを立ち上げ、豪華なウェブサイトやホワイトペーパー(事業計画書)を用意します。有名人やインフルエンサーが支持しているかのように見せかけたり、「上場後に価格が10倍になる」などと誇大な宣伝を行ったりします。

投資家から資金を集めた後、プロジェクトは突然消滅し、開発チームとも連絡が取れなくなります。集めた資金は持ち逃げされ、発行された「トークン」は何の価値も持ちません。

パンプ&ダンプ詐欺

パンプ&ダンプとは、特定の仮想通貨の価格を人為的に釣り上げ(パンプ)、高値で売り抜けて利益を得る(ダンプ)手法です。

詐欺グループは、まず時価総額の小さい無名のコインを大量に購入します。その後、SNSやメッセージアプリで「このコインが急騰する」「内部情報を入手した」などと虚偽の情報を拡散し、一般投資家の購入を煽ります。

価格が上昇したところで、詐欺グループは保有していたコインを一斉に売却し、莫大な利益を得ます。その結果、価格は暴落し、後から買った一般投資家は大きな損失を被ります。

詐欺を見抜くための7つの警告サイン

「絶対に儲かる」「元本保証」という甘い言葉

投資の世界に「絶対」はありません。どんなに優れた投資でも、必ずリスクが伴います。「絶対に儲かる」「元本保証」「リスクゼロ」といった言葉を使う投資話は、100%詐欺だと考えてください。

特に仮想通貨は価格変動が激しく、短期間で大きく値下がりすることも珍しくありません。それにもかかわらず、高利回りを保証するというのは、論理的に矛盾しています。

急かす言葉や限定感を煽る手法

「今だけの特別オファー」「あと3名で締め切り」「今日中に決めないとチャンスを逃す」といった言葉で、冷静な判断力を奪おうとするのは詐欺の常套手段です。

本当に価値のある投資機会であれば、じっくり検討する時間を与えてくれるはずです。急かされたら、まず疑ってください。一度立ち止まり、家族や信頼できる専門家に相談する時間を取りましょう。

身元が不明確な相手や無登録業者

日本国内で暗号資産交換業を行うには、金融庁への登録が法律で義務付けられています。登録業者は、金融庁のウェブサイトで公開されている「暗号資産交換業者登録一覧」で確認できます。

海外の業者であっても、日本の居住者を対象にサービスを提供する場合は、原則として登録が必要です。無登録の業者を利用した場合、トラブルが発生しても法的保護を受けられない可能性が高く、資金を取り戻すことは極めて困難です。

また、SNSで知り合った相手の身元確認も重要です。プロフィール写真が他人の写真を無断使用している可能性もあるため、画像検索で確認してみましょう。相手の名前や会社名で検索し、実在するか、過去に詐欺の報告がないかを調べることも有効です。

出金できない、または出金に条件がある

「利益は出ているが出金できない」「出金するには手数料が必要」「税金を先に支払う必要がある」といった状況は、詐欺の典型的なパターンです。

正規の取引所であれば、利益が出ていれば自由に出金できるはずです。追加の支払いを要求されたら、それ以上お金を払わず、すぐに専門機関に相談してください。

秘密鍵やリカバリーフレーズを聞いてくる

秘密鍵やリカバリーフレーズ(シードフレーズ)は、あなたの暗号資産ウォレットへのアクセス権そのものです。これらを知られてしまうと、ウォレット内の資産をすべて盗まれてしまいます。

正規の取引所やサポート担当者が、これらの情報を尋ねることは絶対にありません。「セキュリティ確認のため」「アカウント復旧のため」などと理由をつけて聞いてきても、決して教えてはいけません。

不自然なURLやメールアドレス

フィッシング詐欺では、正規のサービスに似せたURLやメールアドレスが使われます。しかし、よく見るとスペルが微妙に違っていたり、ドメインが異なっていたりします。

例えば、正規のURLが「https://www.example.com」だとすると、偽サイトは「https://www.exanple.com」(mとnが入れ替わっている)や「https://example-official.com」(余計な単語が追加されている)といった形になります。

メールやSMSのリンクを安易にクリックせず、必ず公式サイトをブックマークしておき、そこからアクセスする習慣をつけましょう。

過度に良いレビューや評判

偽アプリや詐欺サイトは、信頼性を演出するために偽のレビューを大量に投稿します。レビューの内容が似通っていたり、短期間に大量の高評価がついていたりする場合は要注意です。

また、SNSで「このサービスで儲かった」という投稿を見かけても、それがサクラである可能性を疑ってください。本当に信頼できるサービスかどうかは、複数の情報源から確認することが重要です。

被害を防ぐための具体的な対策

金融庁登録業者のみを利用する

仮想通貨取引を始める際は、必ず金融庁に登録された暗号資産交換業者を利用してください。登録業者は、金融庁のウェブサイトで確認できます。

登録業者は、法律で定められた基準を満たしており、顧客資産の分別管理や情報セキュリティ対策が義務付けられています。万が一トラブルが発生した場合も、金融庁や消費者センターに相談することで、一定の保護を受けられる可能性があります。

ウォレットのセキュリティを徹底する

暗号資産を保管するウォレットには、ホットウォレット(オンライン)とコールドウォレット(オフライン)の2種類があります。

ホットウォレットは、インターネットに接続されているため、取引がスムーズに行える反面、ハッキングのリスクがあります。一方、コールドウォレットは、インターネットから切り離されているため、セキュリティ性が高いですが、管理がやや煩雑です。

大きな金額を保管する場合は、コールドウォレットを使用し、日常的な取引に必要な分だけをホットウォレットで管理するのが理想的です。また、秘密鍵やリカバリーフレーズは、紙に書いて金庫に保管するなど、オフラインで厳重に管理してください。

二段階認証(2FA)を必ず設定する

取引所やウォレットのアカウントには、必ず二段階認証(2FA)を設定しましょう。二段階認証とは、パスワードに加えて、スマートフォンアプリや SMS で生成される認証コードを入力することで、セキュリティを強化する仕組みです。

仮にパスワードが漏洩しても、二段階認証が設定されていれば、不正ログインを防ぐことができます。SMS認証よりも、Google AuthenticatorやAuthyなどの認証アプリを使用する方が、よりセキュリティ性が高いとされています。

知らない相手からの投資話は完全に無視する

SNSやマッチングアプリで知り合った相手から投資話を持ちかけられたら、どんなに魅力的に見えても、完全に無視してください。会ったことのない人、実際に面識のない人からの投資勧誘は、ほぼ100%詐欺です。

「この人だけは信頼できる」「本当に親切にしてくれている」と感じても、それは詐欺師の演技です。恋愛感情を利用されていると気づくのは難しいですが、お金の話が出た時点で、詐欺を疑ってください。

投資前に徹底的に調査する

新しい仮想通貨プロジェクトに投資する前には、必ず以下の点を確認してください。

- プロジェクトの開発チームは実在するか、過去の実績はあるか

- ホワイトペーパーの内容は具体的で実現可能か

- GitHubなどで開発の進捗が公開されているか

- コミュニティは活発か、不自然なサクラはいないか

- 監査法人によるスマートコントラクトの監査を受けているか

これらの情報を複数の情報源から確認し、少しでも疑わしい点があれば、投資を見送る勇気を持ちましょう。

公式サイトをブックマークし、リンクをクリックしない

フィッシング詐欺を防ぐためには、取引所やウォレットサービスの公式サイトをブックマークしておき、常にそこからアクセスする習慣をつけることが重要です。

メールやSMSで送られてきたリンクは、たとえ公式を装っていても、絶対にクリックしないでください。「アカウントが凍結されます」「本人確認が必要です」といった緊急性を装うメッセージは、詐欺の可能性が高いです。

本当に重要な連絡であれば、公式サイトにログインした際にも通知が表示されるはずです。疑わしいメールを受け取ったら、ブックマークから公式サイトにアクセスし、確認してください。

セキュリティソフトを導入する

パソコンやスマートフォンには、信頼できるセキュリティソフトを導入し、常に最新の状態に保ちましょう。セキュリティソフトは、フィッシングサイトへのアクセスを警告したり、マルウェアの感染を防いだりする役割を果たします。

また、OSやブラウザ、アプリも常に最新バージョンにアップデートしてください。古いバージョンには、セキュリティ上の脆弱性が存在する場合があり、それを悪用される恐れがあります。

万が一被害に遭ってしまったら

すぐに証拠を保全する

詐欺だと気づいたら、まず証拠をすべて保存してください。これらは、後の警察への被害届や法的手続きにおいて、非常に重要な役割を果たします。

保存すべき証拠は以下の通りです。

- 相手とのやり取り(SNS、メール、LINE、メッセージアプリのスクリーンショット)

- 相手のプロフィール情報(名前、写真、アカウント名、電話番号)

- 偽サイトのURL、スクリーンショット

- 送金の記録(取引所の履歴、トランザクションID、送金先アドレス、送金額、日時)

- 契約書や約束の内容がわかる資料

証拠は、複数の場所にバックアップを取っておくと安心です。スマートフォンだけでなく、パソコンやクラウドストレージにも保存しましょう。

取引所や銀行に連絡する

銀行振込やクレジットカードで支払いをしてしまった場合は、すぐに金融機関に連絡し、送金の停止や口座の凍結を依頼してください。振り込め詐欺救済法に基づく手続きを行うことで、資金を取り戻せる可能性があります。

また、自分の取引所アカウントから不正に送金された場合は、取引所のカスタマーサポートに連絡し、アカウントの凍結を依頼してください。二次被害を防ぐためにも、迅速な対応が重要です。

警察に被害届を提出する

詐欺被害に遭ったら、最寄りの警察署に被害届を提出してください。サイバー犯罪相談窓口や、警察相談専用電話「#9110」でも相談できます。

被害届を提出することで、正式な捜査が開始され、犯人が逮捕される可能性があります。また、被害届の受理番号は、後の民事訴訟や保険金請求などで必要になる場合があります。

「少額だから」「恥ずかしいから」と泣き寝入りせず、必ず警察に相談してください。あなたの届け出が、他の人の被害を防ぐことにもつながります。

消費生活センターに相談する

消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターを案内してくれます。消費生活センターでは、契約トラブルや詐欺に関する専門的なアドバイスを無料で受けられます。

また、国民生活センターのウェブサイトには、仮想通貨詐欺に関する注意喚起や相談事例が掲載されています。同じような被害に遭った人の事例を参考にすることで、今後の対応を考える手がかりになります。

弁護士に相談する

被害額が大きい場合や、法的な手続きを通じて返金を求めたい場合は、弁護士に相談することを検討してください。仮想通貨トラブルに詳しい弁護士であれば、民事訴訟や刑事告訴の手続きをサポートしてくれます。

多くの法律事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。また、法テラス(日本司法支援センター)では、経済的に余裕のない人向けに、無料の法律相談や弁護士費用の立替制度を提供しています。

ただし、詐欺師が海外にいる場合や、すでに資金を移動させている場合は、返金が困難なケースも多いことを理解しておく必要があります。それでも、諦めずに専門家に相談することが重要です。

二次被害に注意する

詐欺被害に遭った後、「被害金を取り戻せます」「弁護士を紹介します」などと接触してくる業者にも注意が必要です。これらは、被害者の弱みにつけ込んだ二次被害の可能性があります。

正規の弁護士や調査会社であれば、事前に高額な着手金を要求することはありません。不審な業者から連絡があったら、すぐに警察や消費生活センターに相談してください。

仮想通貨詐欺に関するよくある質問

仮想通貨詐欺かどうか見分ける方法は?

「絶対に儲かる」「元本保証」といった言葉を使っている、金融庁に登録されていない業者である、相手の身元が不明確、急かされる、出金できないといった特徴があれば、詐欺の可能性が高いです。少しでも疑わしいと感じたら、投資を見送り、専門機関に相談してください。

詐欺に遭ったお金は取り戻せる?

残念ながら、仮想通貨詐欺で失ったお金を取り戻すのは非常に困難です。ブロックチェーン上の取引は取り消せず、詐欺師が海外にいる場合は法的手続きも難しくなります。ただし、銀行振込の場合は振り込め詐欺救済法を利用できる可能性があり、早期に警察や弁護士に相談することで、わずかでも回収できるチャンスが高まります。

家族が詐欺に遭っているかもしれない時は?

家族が突然高額な投資を始めた、スマートフォンを肌身離さず持ち歩くようになった、知らない相手と頻繁に連絡を取っているといった変化があれば、詐欺に巻き込まれている可能性があります。責めるのではなく、心配していることを伝え、一緒に専門機関に相談することを提案してください。

仮想通貨自体が詐欺なのでは?

仮想通貨そのものは詐欺ではありません。ビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号資産は、ブロックチェーン技術に基づいた正当な金融資産です。ただし、その匿名性や規制の未整備を悪用した詐欺が多いのも事実です。正しい知識を持ち、信頼できる業者を利用すれば、安全に取引することができます。

まとめ:知識と警戒心があなたの資産を守る

仮想通貨詐欺は、年々巧妙化し、被害額も増加の一途をたどっています。しかし、詐欺の手口を知り、警戒心を持って行動することで、被害を防ぐことは十分に可能です。

この記事で解説した内容を改めてまとめます。

詐欺を見抜くポイント

- 「絶対に儲かる」「元本保証」という言葉は詐欺のサイン

- 金融庁に登録されていない業者は利用しない

- SNSやマッチングアプリでの投資勧誘は完全に無視

- 急かされたら一度立ち止まって考える

被害を防ぐ対策

- 金融庁登録業者のみを利用する

- 二段階認証を必ず設定する

- 秘密鍵やリカバリーフレーズは絶対に他人に教えない

- 公式サイトをブックマークし、リンクをクリックしない

- 投資前に徹底的に調査する

被害に遭ったら

- すぐに証拠を保全する

- 警察、消費生活センター、弁護士に相談する

- 二次被害に注意する

仮想通貨は、私たちの未来を豊かにする可能性を秘めた革新的な技術です。しかし、その可能性を最大限に活かすためには、詐欺のリスクを正しく理解し、自分の資産を守る知識と行動力が不可欠です。

「自分は大丈夫」と過信せず、常に慎重な姿勢を忘れないでください。少しでも怪しいと感じたら、家族や専門家に相談することをためらわないでください。あなたの大切な資産を守れるのは、あなた自身の知識と警戒心です。

参考情報・相談窓口

- 警察庁 サイバー犯罪相談窓口: https://www.npa.go.jp/cybersafety/

- 警察相談専用電話: #9110

- 消費者ホットライン: 188

- 金融庁 金融サービス利用者相談室: 0570-016811

- 国民生活センター: https://www.kokusen.go.jp/

- 金融庁 暗号資産交換業者登録一覧: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/angousisan.pdf